台灣的開發幾乎全由閩、粵沿海居民所經營,這是由於地理位置之毗鄰。雖國人發現台灣為期甚早,但大量移入墾殖,卻遲至明末才開始。

自進入近世以後,在遠東海上嘗展開劇烈的國際商戰,台灣地處要衝,故為各國所注目,其結果為荷蘭、西班牙分別所佔據,而後西班牙為荷蘭所逐出,及自鄭成功將荷蘭逐出台灣,台灣在名義上及實際上始皆歸屬於中國,其後更經鄭成功及清朝的經營,台灣的漢人社會,方獲完成。

要探訪台灣聚落的歷史淵源,最重要的是要認識不同時代的台灣,排除史前時代不論,台灣歷史的發生可說從荷蘭人及西班牙人才開始比較明確。

紅毛港曾為荷蘭人控制殖民地的軍事港口之一,作為大員(即今安平)犄角之屏障,成為大員輔助港,當時的海軍駐紮於此海岬一角。紅毛港的荷蘭史蹟,早經沖蝕消失於海底,實為歷史研究的一大遺憾,更是紅毛港文化資產的一大損失。雖荷蘭遺跡不可考,但在鄰庄大林蒲鳳林宮現存有一個三百餘年歷史的外國船鐘,按其沿革及傳說,此鐘原來在其東北方二公里外之三叉港之一座古廟,後移至鳳林宮。若此說無誤,則三叉港之所在,就是紅毛港堰的範圍,而「鐘」或可視為紅毛人曾在此活動最有力的證明。

紅毛港今為純粹的大漁村,村民住在細長的南北向砂洲,遍地稀見草木,砂洲寬度僅一00至二00公尺,包括埔頭仔地區,全村長度達三九二七公尺,東臨打狗灣澳,俗稱內海;西為天然砂丘,俗稱外海,為浩瀚的台灣海峽,可防外海風浪,居民向內海築新生地擴大居住地方,成為人工的新紅毛港聚落。現在海昌里與海城里交界處,在耆老的指引下,仍可看見早期居民填海造地的遺址。

| 荷據時期(一六二四年至一六六二年)-從海汕之謎談起 | |

| 明鄭時期(一六六二年至一六八三年)-漢人聚落的確立 | |

| 清領時期(一六八四年至一八九五年)-十八世紀的紅毛港 | |

| 日據時期(一八九五年至一九四五年)-紅毛港聚落名稱的變革 | |

| 光復後(一九四五年至今)-鄉土重建到聚落的沒落 | |

| 高雄紅毛港聚落的沿革 |

| 地圖一:一七二六年高雄紅毛港附近圖 (翻自紅毛港史蹟調查研究專輯第廿三頁) |

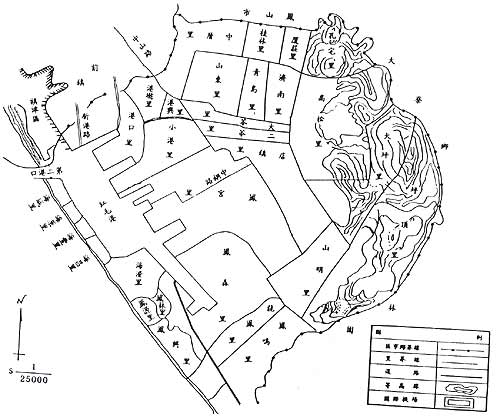

地圖二:高雄紅毛港早期鳳山下里圖 (翻自紅毛港史蹟調查研究專輯第廿四頁) |

|

|

| 日據時期高雄紅毛港聚落位置圖 |

|

| 光復後高雄紅毛港聚落行政區域圖 |

|

| 六十八年高雄市改制至今紅毛港聚落行政區域圖 |

|

以上資料來自鄭親憲先生的高雄紅毛港聚落的滄海桑田